对于一名成熟的莆、广系(仿牌)跨境电商独立站广告投手而言,在Facebook上投放复制品、H5等这类的广告就像家常便饭,不足为奇。可对于不了解这个行业的人来说,认为投放个莆田鞋或者广州奢侈表这类的广告,应该会立刻被Facebook封杀。实际上,这是行内人与行外人两种截然不同的观点,由行业信息差造成的不了解。

今天,我想告诉大家的是:在Facebook上投放广告,跨境电商仿品广告只是个小弟,真正够灰的广告多的去,诈骗类的广告都在上面满街跑,满屏幕滚动。

前些日子,路透社披露了一则Facebook的内部报告:2024年的公司财报显示,大约10%的收入(约160亿美元),折合人民币约1138亿元,来自诈骗广告和违禁商品广告。

什么意思?意思是说,Facebook公司靠诈骗与违禁类的广告获得了10%的公司收入。

违禁类的商品广告多如牛毛,比如,仿牌、增高、减肥、壮阳、没有资质的成人用品等,不计其数。

诈骗类的广告有欺诈电商,比如,不发货、货不对版;也有一些是投资骗局,比如,原油、虚假股票、p2p投资、虚拟币骗局等;更有甚者,非法线上赌博、菠菜等行业,也在上面大行其道,应有尽有。

路透社的披露,告诉我们一个赤裸裸的事实:参与灰产以获得利益,这个事情,可以值多少钱?!

在一份2024年的Facebook内部文件估算中指出:

在Facebook全家桶(Facebook、Instagram与WhatsApp)每天向用户推送的内容中,超过150亿条的广告被标记为“高风险诈骗广告”,具有明显的欺诈特征。这150亿条里,最狠、最灰的那一撮诈骗广告,一年能给Facebook带来高达70亿美金的创收。

相比这最狠、最灰的这一撮广告 ,以侵权损害品牌利益而“肥了”买卖双方、还有平台的莆、广系品广告,似乎真的只能算个球了。

在海外,线上的诈骗,尤其是一些支付类、投资类的案例,大部分最终都可以追溯到Facebook平台。

作为全球最著名、最权威、最负责任的新闻机构路透社(Reuters),在调查中指出:

-

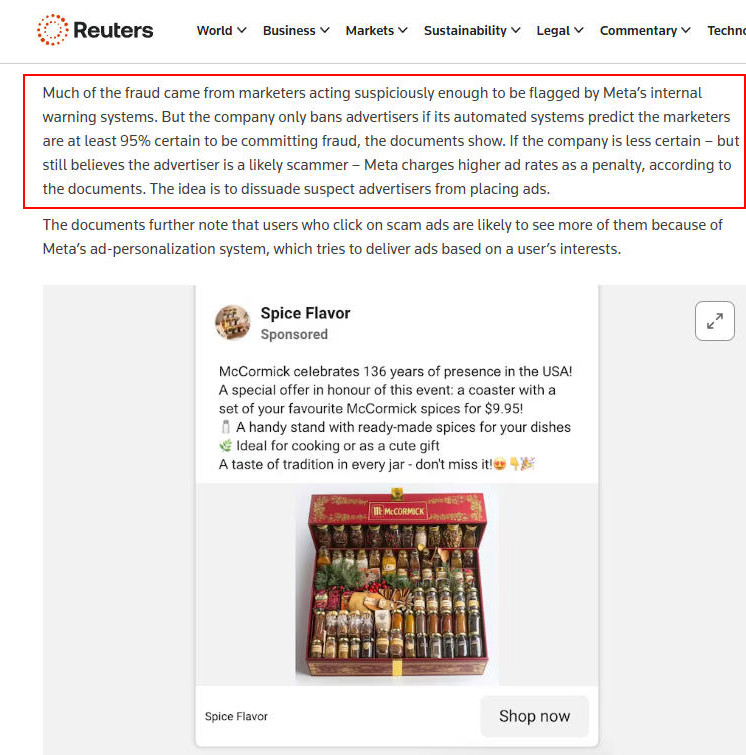

根据 Reuters 对 Meta 内部文件的调查,“Meta 只在其自动系统评估广告主有至少 95 % 的概率是在做诈骗/欺诈(fraud)时,才会真正禁用该广告主账户”。

-

报道指出:如果系统判断低于 95% 的概率,则广告主可能不会被立即封禁,而是被赋予“更高广告出价”或其它惩罚措施。

-

多家媒体援引这一内部文件内容,指出这是 Meta 自身对诈骗广告检测及执行的标准之一。

这听起来让人觉得Facebook公司对于广告主非常负责任,但代价是:

任何没有达到95%置信度的广告主,是不会被封禁的,只是被打上“高风险”标签,继续留在竞价池里,只不过需要付出更高的出价,相当于被平台收了一笔罚金价。

风险被金融化了,可以被加价、可以被允许,广告主用钱去“化险为夷”,继续实施高风险活动。

除此之外,Facebook还给风控团队设定了一个营收护栏:反诈骗团队不能做出让公司损失超过总营收0.15%的执法动作。

换句话说,风控团队可以打击诈骗广告,但要严控成本,一切动作要向业绩看齐,不能越过营收的红线。

打击风险、打击诈骗,要打击到什么力度,不是由诈骗的性质所决定的,而是由风控团队的执行成本来决定的。

今天的Facebook广告向我们展示的是这样的一幅画面:平台嘴巴上一直强调用户的安全优先,但实际却是在可控的范围内,诈骗广告这门生意,还可以再做一会儿。

尽管Facebook公司对外多次解释,多次强调打击的决心,但不可否认的一个事实就是:诈骗广告已经成为了Meta公司的重要营收来源。

还是那句话:这个世界不是非黑即白,还有中间灰色地带。

这就是Facebook广告,这就是Meta公司,一切以营业额优先级为最高。

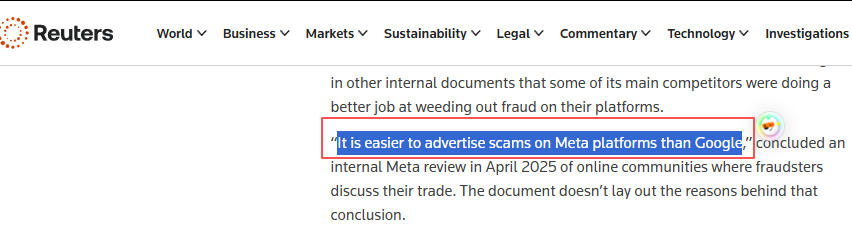

路透社的报道里,有一句话说得很明确:It is easier to advertise scams on Meta platforms than Google.

翻译过来意思就是:在Facebook上发布诈骗广告,比你在谷歌上要容易很多。

实际上,这个问题除了与平台的定位之外,还与产品形态、算法与风险偏好有关。

我们知道,Facebook是社交平台,信息流是它的主要推送方式,以兴趣标签来驱动用户的一切行为。

举个例子,当你在Facebook上随便浏览,走马观花,没有目的,纯八卦某个明星的绯闻时,忽然,一则理财或者兼职类的广告一跃而入,你不会觉得很突兀,相反,显得很“适应”。你的注意力是被平台的算法牵着走,被动接受信息,警惕心降到很低。

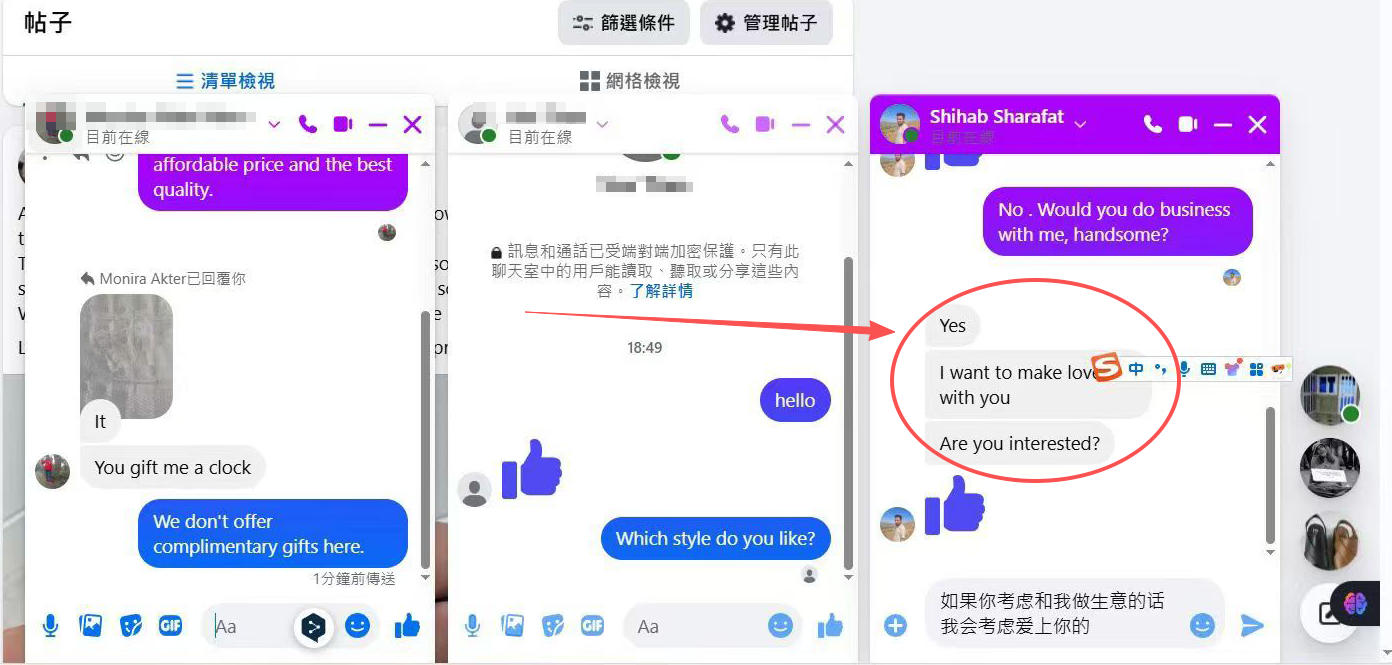

骗子可以借助一张夸张的“创收”图片来吸引你点击,把你先钓进来,想办法引导到私域WhatsApp等地,私信、诱导、一步步收网。

这就是Facebook的产品形态:被动接受信息,用户警惕心被降到很低。

诈骗之所以会实施成功,无非就是利用人性的弱点:贪婪、恐惧、焦虑等。通过放大人性的弱点,来形成大杀器。

Facebook广告是一把极其锋利的人性转化率帮凶大杀器,因为平台是以社交起家的,对人性的研究,可谓透彻。通过兴趣标签、Lookalike、行为事件,把那批“更容易被说服的人”圈出来,然后把广告预算集中砸在这批人身上。

如果你点过一次诈骗广告,个性化系统会自然地认为:你对这类东西是感兴趣的(实际上,国内的很多平台算法也是基于这点的,比如,某音、某红书等),后面就会给你推更多类似广告——兴趣驱动用户的导向,这是整个推荐系统的底层逻辑架构。

对骗子而言,这就变成了一套精准捕猎系统:谁对我的东西感兴趣,我就多钓谁。

Meta的营收模式,在向世界揭示一个亘古不变的道理:人性的恶之花,遍布在世界的每一个角落,从来就没有真正枯萎过。其他无辜人的死活,通通与我无关。

过去十几年,数字经济飞速发展,广告模式一路高歌猛进,方向保持高度一致:只要风险可控,什么东西能带来最大化的创收,优先级就应该排在最高。

Facebook的底层逻辑架构特点,驱动整个平台的生态,这一套系统算法带来了诈骗广告,对于Facebook这么强大的一个公司而言,难道就真的没有办法阻止吗?难道真的没有办法在系统层面给诈骗这件事加一个足够有力的刹车,及时止损?系统也是人设计出来的。

一切以创收为第一考虑点,ROI、CTR、CVR这些指标,被抬到了几乎压倒一切的位置。

Facebook对那些诈骗广告不会“一刀切”掉,只不过是标注了“高风险”,保持“暧昧”;骗子支付更高的“保护费”,继续作恶。

平台赚得更多,骗子也有足够的空间去再冲一波业绩,达到“双赢”的局面。至于受害者等其他人的死活,与他们无关。诈骗活动也基本上不会出人命。

真的出了大事,只是监管不到位,事后被罚“一点点”,成本很低;再严重一些,该开听证会就开听证会,成本最小化。

至于从一开始扎特伯格创建Facebook时,可能会考虑到的产品顶层设计问题:系统该怎么“有人性”地设计?哪些红线不能越过?哪些行业应该坚决打击,不计代价?这些问题,或许已经没有人再去过问了。

今天的Facebook广告平台诈骗满屏幕滚动,他们觉得这门生意还可以再做一会。如此之灰,灰里带血,想想看, 卖几双莆田鞋与几个广州包的莆、广系跨境电商广告真的连个球都不算。